张楷林&张楷岳:优秀翻倍,双胞胎姐妹花共赴UCL|新英才毕业生专访(2025)

2021·九年级 入读新英才学校

2025·十二年级 伦敦大学学院录取

在新英才学校,有这样一对双胞胎姐妹,她们从四中转学而来,带着对国际化教育的好奇和些许的忐忑,一起走过了四年的求学之路。如今,姐姐张楷林和妹妹张楷岳即将告别这片承载了青春记忆的校园,分别走向伦敦大学学院(University College London)教育学、社会与文化(Education, Society and Culture)与经济学(Economics)的学术道路。

从最初的彷徨到找到方向,从互相扶持到各自绽放,张楷林与张楷岳的成长故事如同一首青春乐章,时而和谐交织,时而独奏,却始终充满温暖与力量。她们的故事告诉我们,青春不只是关于梦想的追逐,更是关于自我发现与内心成长的一次次蜕变。

择校之初

从观望到选择

从岸到海的启航

四年前,张楷林和张楷岳站在新英才学校的大门前,心中充满了期待与不安。

她们从竞争激烈、节奏紧张的北京四中转学而来。公立教育体系是她们熟悉的“岸”,规则清晰,航道明确。而选择国际化教育,对她们而言,则意味着主动驶向一片更广阔、更陌生的“海”,那里充满了未知的风浪,也蕴藏着无限的可能。

· 张楷林(右二)、张楷岳(左二)

“说实话,最初我们对国际学校的了解挺模糊的,甚至带着点不好的‘滤镜’。”姐姐张楷林回忆起当初的心情,坦诚地笑了笑。

会不会太自由散漫

学习氛围够不够浓厚

会不会充斥各种"抓马"情节

这份顾虑,同样萦绕在她们的父母心头。在为女儿们探校的过程中,他们也见过一些学校,那里学生的状态让她隐隐担忧:

有些国际化学校看起来确实松散,似乎过于强调‘快乐’教育,学习上也抓得不够紧,氛围不是我们想要的。

然而,当一家人踏入新英才的校园,感受到这里的气息时,那些模糊的想象和担忧开始消散。严谨的学风与充满活力的校园文化交织在一起,形成一种独特的气场。

新英才的“自由”并非无序

而是给予个体充分探索的空间

尊重每个生命的独特性

而这里的“严谨”

也并非刻板的教条

而是对学术本身抱有的认真态度

“印象最深的是看到身边的同学们,”张楷林说,“他们不仅学业优秀,课外活动也丰富多彩。更难得的是,他们似乎总能找到一种平衡,用一种很从容的姿态面对学习和生活,这种状态让我特别欣赏,也心生向往。”

就这样,他们从熟悉的公立教育到全新的国际化教育,从一座“岸”到一片“海”,姐妹俩完成了人生中的第一次重要跨越。

而新英才这片“海洋”不仅为她们打开了视野,也为她们提供了足够的支持和引导,让她们在成长中找到属于自己的方向。

张楷林

从迷茫到笃定

理想主义的教育行者

如果说青春是一段寻找答案的旅程,那么张楷林的答案就是“教育”。

这个答案并非一开始

就清晰可见

而是经历了无数次

尝试、碰撞和自我叩问后

才渐渐浮现的光亮

九年级时,张楷林曾坚定地认为自己会学心理学。她对人类复杂的行为和情感世界充满好奇,一度坚信这就是她热忱所在。然而,随着学习的深入,她开始感受到一丝微妙的偏差。

深入了解后才发现,心理学其实更偏向理科,很多内容涉及大脑神经机制,这些并非我真正着迷的核心。

内心的困惑促使她与老师深入交流,也开始了更深刻的自我剖析。

她逐渐意识到

自己真正被吸引的

并非纯粹的个体行为研究

而是心理学如何作用于社会

尤其是与教育交织的广阔领域

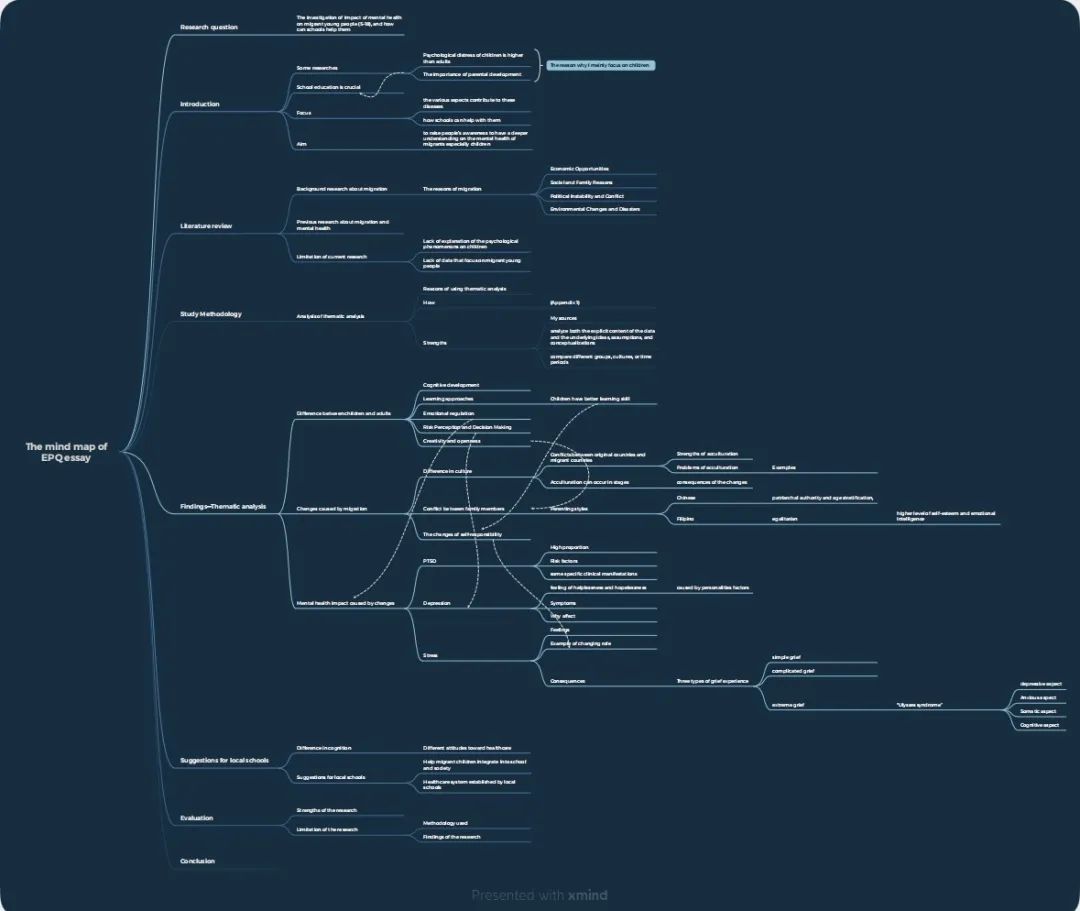

一个关键的转折点是在她参与的EPQ项目中。她选择了研究移民儿童的心理问题,这让她在心理学与教育学的十字路口徘徊。

她深入探究这些问题的根源——为什么移民儿童的心理疾病发病率更高?如何有效地帮助他们?为了寻找答案,她埋首于大量的文献综述和学术论文中。

那段时间看了非常多的论文,虽然辛苦,但极大地锻炼了我的信息整合和批判性阅读能力,也让我对教育公平问题有了更切身的体会。

到了11年级,一个清晰的信号在内心亮起。张楷林果断地将目标从心理学转向了教育学。这一转变,让她找到了更契合自己内心的航道。一个更具体的使命也逐渐清晰起来——致力于推动融合教育(Inclusive Education)的发展。

她认为融合教育的核心,是让不同背景、不同能力的孩子都能在同一个课堂里学习、成长,获得平等的教育机会。并且希望未来能贡献自己的力量,帮助那些有特殊需求的孩子们,让他们也能感受到教育的包容和温暖。

这份使命感,其实早有萌芽。回溯到张楷林在九年级的全球视野课程(Global Perspective)中的一次课题研究,那时她关注的是如何帮助残疾儿童更好地融入校园生活。

那是我第一次深刻感受到教育所蕴含的巨大力量,它不仅能传递知识,更能塑造心灵,打破隔阂。教育公平与包容的种子,大概就是那时悄悄种下的。

在新英才的学习,不仅给了她方向,也培养了她探索这个方向的工具和能力。张楷林特别提到了思维导图对她的帮助很大,通过它整理学科知识、做笔记,系统梳理后对学科有了更清晰扎实的认知。

· 张楷林所制作思维导图

课堂之外,实践是更生动的课堂。她积极参与了多个与教育学相关的实验和研究项目。老师们耐心引导她们学习如何设计研究、收集数据、分析结果,甚至鼓励她们将研究成果撰写成文。

这段经历特别宝贵,它让我跳出了理论的框架,真正触摸到了教育学的温度和实践的魅力,也让我确信这就是我想走的路。

然而,通往梦想的道路并非总是坦途。申请大学撰写PS的过程,对她来说就是一场不小的考验。

她在写PS时非常耗费精力,时常会自我推翻,一开始试图将自己对教育学的所有想法都融入其中,但后来逐渐意识到,个人陈述需要更聚焦、更深入地展现自己的思考和实践,不能泛泛而谈。

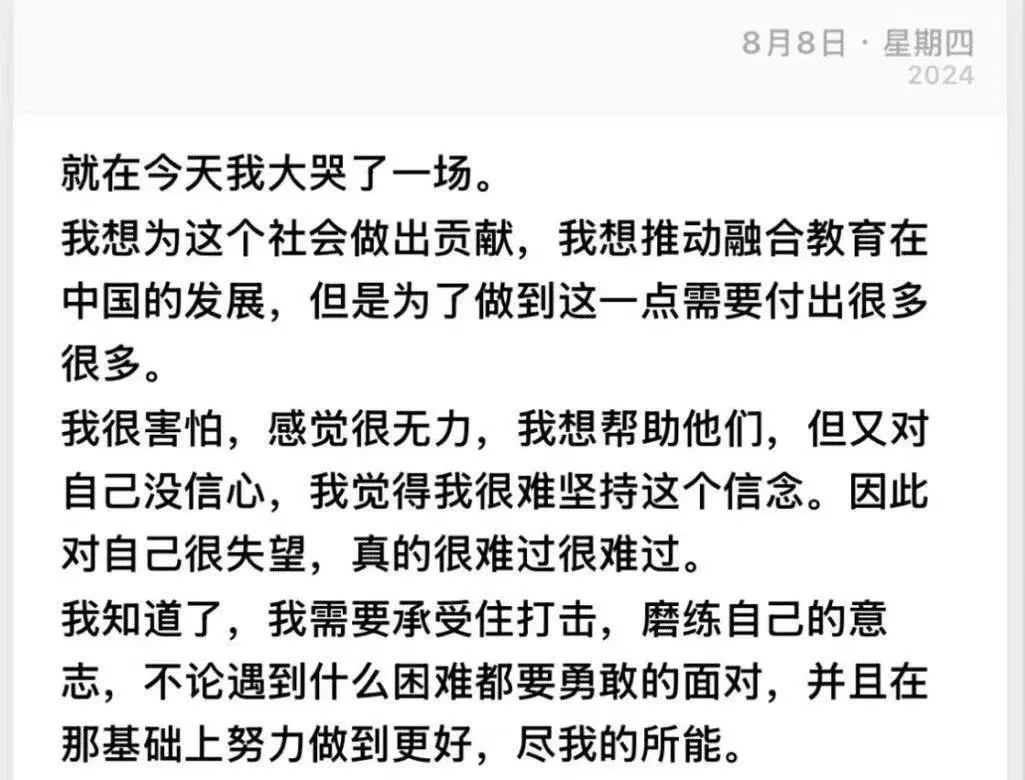

最深的挣扎,源于她内心对融合教育那份炽热却又伴随着自我怀疑的理想。

写融合教育这部分时,心情特别复杂。一方面,我无比渴望能推动它发展;另一方面,又忍不住担忧:这么宏大的目标,我真的有能力实现吗?我能做些什么?

那些困惑与压力的夜晚,陪伴张楷林的是她的日记本。她常常在夜深人静时,将翻涌的思绪倾注于笔端,有时写着写着,眼泪就掉了下来。

· 张楷林所写日记

写完文书,感觉像是重新认识了自己一次。那些挣扎反而让我更清晰地听到了内心的声音。我知道,推动融合教育,让教育之光平等地照亮每一个角落,这就是值得我倾尽一生去奋斗的事业。

当最终定稿的那一刻,张楷林感受到的不仅仅是如释重负,更有一种前所未有的澄澈与坚定。

张楷林对教育学的热爱,绝不仅仅停留在口号上,而是体现在她孜孜不倦的探索行动中。她在多次研究项目中,始终密切关注教育公平等前沿议题,并能提出自己独到的见解。她展现出一种将理论扎根于实践、切实推动教育进步的强烈意愿和扎实潜力。这些特质,不仅是她文书的灵魂,更是她未来学术和职业道路最宝贵的基石。

——升学指导教师、心理学教师

肖孟涵老师

· 张楷林(左)与肖孟涵老师(右)

张楷岳

从艺术到经济学

“强扭”的瓜也甜

相比于姐姐张楷林目标逐渐清晰的路径,妹妹张楷岳的成长轨迹则显得更多了几分峰回路转的色彩。

她从小热爱绘画,九年级初入新英才时,心中还萦绕着成为一名艺术生的梦想。然而,这一选择并未得到家人的支持。

我记得特别清楚,元旦那天,全家人在一起聊天,话题渐渐地聊到了专业选择上。我说我想学美术,结果全家人都反对,最后还吵起来了。

在这场争执中,张楷岳一度选择“离家出走”,以此表达自己的不满。冷静下来后,经过一番内心的较量,张楷岳最终还是决定先放下画笔,去尝试家人建议的方向——经济学。

虽然这个起点带着些许“被安排”的意味,但随着对经济学了解的深入,张楷岳发现,经济学是一种看待世界的全新视角。这门学科用逻辑和模型去解释社会现象,去分析人们的选择,这种理性思维带来的洞察力,非常令人着迷。

她在经济学方面的天赋也逐渐凸显:在全球高中生经济学竞赛(NEC)中摘得全球银奖;经济学马拉松(Economic Marathon)中勇夺全球第一;美国数学竞赛(AMC)中成功晋级更高难度的AIME(美国数学邀请赛),并在AIME中取得7分(AIME满分15分,平均分通常在5分左右,7分已属优秀);澳洲AMC竞赛中也获得了一等奖。

更贴近实践的一次经历,是参与学校推荐的中金财富2023寒假青少年资产配置大赛。她和团队成员系统学习了银行资产配置的基础知识,并在最终的股票模拟投资环节,凭借出色的策略和分析,斩获了最高收益,也因此赢得了一等奖。

这次经历带来的不仅是荣誉,还有重要的职业认知。

比赛特别有意思,它让我非常直观地体验了金融行业的日常运作和压力。结果就是,我彻底打消了进入这个行业的念头!所以这经历也挺好,帮我‘排雷’了。

在经济学海洋的持续航行中,张楷岳渐渐找到了真正能点燃她热情的那片水域。

她对医疗资源的分配、药品定价的机制、医保政策的制定等复杂而深刻的社会问题产生了浓厚的兴趣。

她开始思考

如何运用经济学的工具

去分析这些关乎民生福祉的议题

并试图寻找更优的解决方案

这种独特的兴趣点,也体现在了她申请大学的关键文书中。面对“为什么选择经济学”这个常见问题,她希望给出一个与众不同的答案。

因为学经济的人很少在PS里专门讨论药品定价问题,我觉得这是一个能让人眼前一亮的独特视角。

她巧妙地以广受关注的电影《我不是药神》为切入点,深入剖析了电影背后折射出的药品定价难题及其经济学逻辑。

张楷岳是一个极具独立思考能力的人。从最初向我提出要研究不同国家药品价格歧视这一独特课题,到后续转向探究各国之间的冲突性问题,她始终有着清晰且独到的见解。例如,在研究药品价格歧视时,她敏锐地察觉到不同国家药品定价背后隐藏的市场机制与政策差异,并且能够从多个维度去剖析这一现象,提出了许多新颖的观点,让我也深受启发。

她头脑非常聪明,学习能力极强。对于自己不擅长的领域,只要我稍加引导,给予一些思路和建议,她就能迅速抓住关键,独自深入探索,并且最终得出的成果深度和广度都能精准契合我的要求,仿佛她天生就具备这种将知识融会贯通的能力。

在教授她经济学课程期间,曾有一段时间,她因为不会写AS经济学的essay而焦虑万分,愁眉不展。我通过给她讲解一些写作的框架和思路,引导她如何从经济学原理出发去分析问题,她很快就找到了适合自己的思考和写作方法,之后的essay质量大幅提升,不仅逻辑清晰,还能结合实际案例进行深入阐述,充分展现出了她强大的学习适应能力和对知识的深刻理解。

——升学指导教师、经济学教师

刘柯雨老师

· 张楷岳(右)与刘柯雨老师(左)

双生花

根脉相连

枝叶同仰星河

作为异卵双胞胎,张楷林和张楷岳说,从小就像“和一个特别特别好的朋友形影不离地长大”。

· 小时候张楷林和张楷岳

她们的成长轨迹高度重叠,一起学骑马、滑冰,在排球队并肩作战,一起练习钢琴、舞蹈等等。但她们又是如此不同,姐姐更爱中餐,妹妹则钟情西餐;妹妹对姐姐坚持写日记的习惯,会笑着表示“有点难懂”。

· 张楷林

· 张楷岳

她们之间当然也有摩擦,也会像所有亲密的人一样争吵。但奇妙的是,她们的争吵似乎从不留痕,“吵完之后跟没吵一样”,熟悉到连“冷战”这种状态都难以存在。

彼此间那份深入骨髓的理解和默契,让任何隔阂都显得短暂而微不足道。

正是在这样既亲密无间

又保有独立空间的

“相爱相杀”中

她们成为了彼此成长

最忠实的见证者

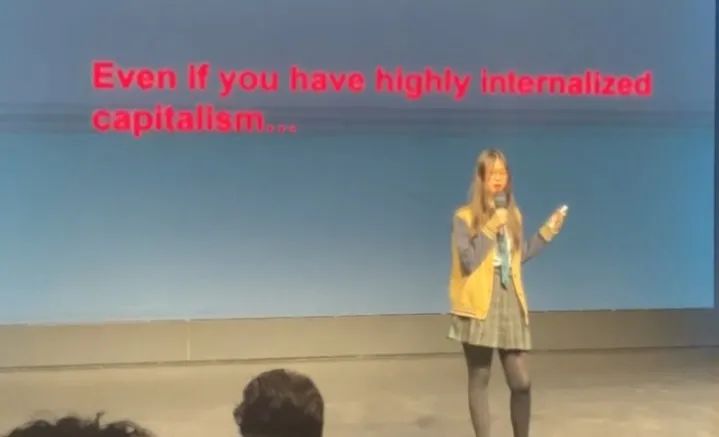

张楷岳清晰地记得,刚转学来时,她们感受到全英文的教材和课堂的挑战。然而,班级里浓厚的学习氛围让她们受益匪浅。正是在这样的环境中,她们赶学比超,逐渐提升了自己的英语水平。如今,她看着姐姐张楷林,那个曾经需要背稿才能做展示的女孩,已经蜕变成能在各种场合自信满满、侃侃而谈,甚至即兴演讲的佼佼者。

在新英才,Presentation是常态。张楷林就是从一次次练习中走过来的,从依赖讲稿到完全脱稿,思维敏捷,表达流畅,这种变化真的很明显。

· 张楷林做英文展示

姐姐张楷林对妹妹初入新学校时的兴奋状态记忆犹新:

和原来的学校相比,新英才有意思的活动很多,比如学生会举办的生日会、厨艺大赛等等,还有各种各样的社团活动,简直挑花眼了。楷岳几乎每一个社团都体验过。

张楷岳就在这一次次的尝试和参与中,她渐渐找到了属于自己的那份节奏。

两姐妹关系非常亲密,无话不谈,每次交流都充满信任。两人都坚信努力和坚持的重要性,在压力中不断成长。她们的关系既是相互扶持的伙伴,也是彼此最坚实的后盾,两姐妹都对自己要求很高,学习非常努力,又善于借鉴彼此的方法。同时她们也积极帮助其他同学,带动整个班级氛围。她们用责任和爱心,带领班级共同奋进。

——班主任白珺老师

· 张楷林(右一) 张楷岳(左一)和白珺老师(右二)

共映星辉

星光作别

拥抱世界的旷野

新英才剑桥国际中心的毕业尾声都会以一场盛大的音乐节作为谢幕,往年,张楷林和张楷岳都是台下热情的观众,今年,这一场火山音乐节对于姐妹俩来说意义非凡。

这是她们在新英才参与的最后一次大型活动,是向承载了四年欢笑与汗水的校园,向这段无悔的青春岁月,做一次正式的、充满仪式感的告别。

这一次,张楷林不再是观众。她勇敢地走上舞台,坐在钢琴前,弹唱《All Too Well》。灯光下,那个曾经在台下仰望的女孩,此刻成为了舞台的焦点,用音乐诉说着属于她们的故事。而妹妹张楷岳站在台下的人群中,无需言语,一切心意,尽在相视一笑和那热烈的掌声之中。

· 张楷林弹唱《All Too Well》

未来已清晰铺展在眼前,姐姐张楷林将继续追寻她的教育梦想,致力于推动融合教育的发展;妹妹张楷岳则将在经济领域深耕,努力为医疗和健康政策带来改变。

· 张楷林 张楷岳和父母合照

四年前,她们带着期待与不安走进新英才学校的大门;四年后,她们在学校内的星光大道上相视而笑,她们知道,纵然前路奔赴不同的沧海,但沐浴过同一片青春的星河,那份血脉相连的默契与支持,将永远是照亮彼此征途的温暖星光。

她们的船,将从新英才启航,驶向更广阔的天地。

- 校园开放日 -

欢迎走进新英才 / 席位有限 / 扫码预约

发表评论